Gastwissenschaftler/-innen

Prof. Dr. Kerem Öktem (Ca’ Foscari Universität von Venedig, Politikwissenschaft und Internationale Beziehungen)

Concrete Empire: Die kulturell-religiöse Außenpolitik der Türkei in Südosteuropa

Die Restaurierung osmanischer Denkmäler und die Errichtung repräsentativer Großmoscheen, oft im historisierenden osmanisch-seldschukischen Stil und in beeindruckenden Dimensionen, ist seit geraumer Zeit ein zentraler Bestandteil der kulturell-religiösen Außenpolitik der Türkei im globalen Maßstab. In Südosteuropa werden derzeit türkische Neubauprojekte repräsentativer Moscheen in Albanien, Nordmazedonien, im Kosovo und auf Zypern realisiert. Diese Projekte stehen nicht nur im Wettbewerb mit Kirchenneubauten katholischer und orthodoxer Glaubensgruppen, sondern gelegentlich auch mit Vorhaben anderer islamischer Länder und Organisationen. Das Forschungsprojekt „Concrete Empire“ untersucht die Umsetzung und Rezeption dieser neueren türkischen Außenpolitik auf dem Balkan, wobei der Fokus besonders auf dem Bau und der Restaurierung religiöser Infrastrukturen liegt.

Im Rahmen von „Concrete Empire“ –der englische Begriff „concrete“ steht hier sowohl für den Baustoff Beton, der für diese Großvorhaben massenhaft verbaut wird, als auch für „konkret“ im Sinne einer „Vergegenständlichung imperialer Ideen“– setze ich mich mit den Akteuren dieser Außenpolitik und ihren Interpretationsmustern in Bezug auf ihre religiösen Herrschaftsarchitekturen auseinander. Die zentrale Frage lautet, inwiefern die Präsenz repräsentativer Moscheen im osmanisch-seldschukischen Stil Bedeutungszusammenhänge zwischen der Türkei und dem Balkan sowie zwischen der post-sozialistischen Gegenwart und der osmanischen Vergangenheit herstellt, und somit den den Balkanraum für die Akteure der türkischen Außenpolitik lesbarer macht. Dabei interessiert mich besonders, wie emotionale Raum-Zeit-Kontinuitäten entstehen, die zu einer Verwischung real existierender Landes- und Kontextgrenzen in der Wahrnehmung besonders der türkischen außenpolitischen Akteure führen. Im Kontext der Debatten um die Türkei als „neo-osmanische“ bzw. „neo-imperiale“ Macht interessiere ich mich auch für die Rezeption dieser außenpolitischen Perspektive in den oben genannten Ländern. Dabei steht die Frage im Raum, ob und unter welchen Akteuren diese Außenpolitik Resonanz findet und wie sie bestehende Konfliktlinien und Ausgrenzungserfahrungen, besonders in den muslimischen Gemeinden der Region, beeinflusst. Abschließend demonstriere ich anhand der Fallstudie der Balkanländer, wie die Moscheebaupolitik emblematisch geworden ist für die Transformation der türkischen Außenpolitik in eine stärker religiös orientierte und imperial ausgerichtete Form.

Dr. Sena Hatip Dinçyürek

Die europäischen Trägerinnen des Barmherzigkeitsordens (Şefkat Nişânı), eine Studie zur Prosopographie

Der Orden der Barmherzigkeit (Şefkat Nişanı, der Orden der Chefakat) war der erste osmanische imperiale Orden, der 1878 von Sultan Abdülhamid II. speziell für Frauen gegründet wurde. Er wurde ursprünglich geschaffen, um die Frauen für ihre wohltätigen Arbeiten und Dienste im Osmanischen Reich zu ehren. Der allererste Orden der Barmherzigkeit wurde 1878 an die Frau des britischen Botschafters, Lady Enid Layard, verliehen, in Anerkennung für ihre Hilfsaktionen für die osmanischen Kriegsflüchtlinge. Bald darauf wurde die Verleihung dieses kaiserlichen Ordens an prominente europäische Frauen – wie auch an osmanische Frauen vor allem für karitative Dienste im Reich oder einfach als Anerkennung für ihren Status in der Gesellschaft und in diplomatischen Kreisen zu einer kaiserlichen Tradition. Selbst eine flüchtige Recherche in den osmanischen Archiven liefert uns heute Namen und Aufzeichnungen über europäische Frauen, die mit dem Şefkat Nişanı ausgezeichnet wurden. Sie stehen im Mittelpunkt dieses Projekts. Dazu gehören weibliche Angehörige des diplomatischen Korps, die in den osmanischen Ländern Dienst taten, prominente Mitglieder der europäischen Gemeinschaft, die in der Türkei lebten oder sich dort vorübergehend aufhielten, und auch solche, die keine persönliche Verbindung zum Osmanischen Reich hatten, die aber vom Sultan als Zeichen des kaiserlichen Prestiges mit einer Auszeichnung geehrt wurden. Offensichtlich spielten diese Frauen eine wichtige Rolle in den europäisch-osmanischen Beziehungen im späten neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhundert. Ein prosopographischer Ansatz, der sich mit ihren individuellen Geschichten befasst und ihre möglicherweise bestehenden Verbindungen untereinander sowie ihre Rolle in der osmanischen, aber auch ihrer einheimischen Gesellschaft aufdeckt, kann uns daher ein Verständnis für ihren Platz in der Geschichte vermitteln. Diese ausländischen Frauen waren in gewisser Weise ein Teil der späten osmanischen Geschichte, und die Zusammenstellung ihrer kollektiven Biografie mit besonderem Augenmerk auf ihre Verleihung des Barmherzigkeitsordens soll einen Beitrag zur diplomatischen und sozialen Geschichte beider Länder leisten.

Gülay Yılmaz, Dozentin, (Akdeniz Universität, Abteilung für Geschichte)

Das Devşirme-System des Osmanischen Reiches, 1450-1650

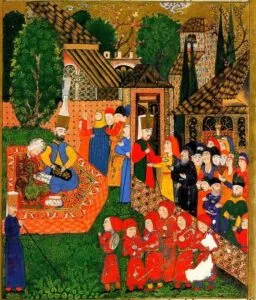

Das Ziel dieses Projekts ist es, eine maßgebliche wissenschaftliche Monographie über das Devşirme-System zu erstellen, ein Sklavensystem, das für die Entstehung des Osmanischen Reiches von entscheidender Bedeutung war, aber noch unzureichend verstanden wird. Jahrhundertelang erhoben die Osmanen Kinder aus der christlichen Bevölkerung des Reiches. Diese Kinder wurden zum Islam konvertiert, ausgebildet und in Türkisch unterrichtet, und schließlich in Verwaltungs- und Militärposten eingesetzt. Berichte osmanischer Historiker über die Devşirme-Institution haben sich vorwiegend auf osmanische Staatsmänner mit Devşirme-Herkunft oder auf das berühmteste „Endprodukt“ des Sklavensystems, die Janitscharen-Armee, konzentriert. Stattdessen wird das aktuelle Projekt die Aufmerksamkeit auf die imperiale Rekrutierungspolitik, ihre Verbindung mit den Herrschaftsmethoden auf dem Balkan und auf die Kinder und Jugendlichen lenken, die in diese Politik verwickelt waren. Es wird die Handlungsmöglichkeiten dieser übersehenen historischen Akteure untersuchen, die verkörperten Erfahrungen dieser Sklaverei-Institution sowohl als osmanisches Phänomen als auch als Teil zeitgenössischer globaler Zwangsarbeitssysteme analysieren. Dieses Projekt wird wenig genutzte Archivdokumente wie das einzigartige Steuerregister von 1603-4, Gehaltsregister, erzählerische Quellen sowie Miniaturen verwenden, um eine kritische Darstellung des Devşirme-Systems von der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts bis zu seinem Niedergang in der Mitte des siebzehnten Jahrhunderts zu bieten.

Simone Salmon, Doktorandin in Ethnomusikologie (Universität von Kalifornien, Los Angeles)

Yaşa! Vielfalt, Ort und Erinnerung in der türkisch-jüdischen Musik

Simone Salmon untersucht in ihrer Dissertation den Zustand der jüdischen Musik in einem Klima des türkischen Ethnonationalismus, der Juden, die sich das moderne Spanien als neue Heimat vorstellen, dazu veranlasst, ihre imaginäre Erinnerung an das alte Sefarad zu beschwören. Sie vergleicht die türkische Erfahrung mit der Erfahrung von Mitgliedern der türkisch-jüdischen Diaspora in Los Angeles, die nicht nur das alte Spanien, sondern auch das Osmanische Reich als ihre Heimat betrachten.

Die Juden in Istanbul bewegen sich auf einem schmalen Grat zwischen der stillschweigenden Unterstützung der regierenden Partei und ihrer Ablehnung bei Wahlen. Das Oberrabbinat arbeitet mit türkischen Vertretern der Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) zusammen, während sich das Jüdische Museum Istanbuls rühmt, dem Land dafür zu danken, dass es seinen Juden eine sichere Heimat bietet. Angesichts des zunehmenden Antisemitismus wird diese Spannung dadurch verstärkt, dass die meisten öffentlichkeitswirksamen jüdischen Veranstaltungen auf staatliche Mittel angewiesen sind, um den Stolz auf das „bunte kulturelle Mosaik“ des Landes zeigen zu können. Diese Unsicherheit hat dazu geführt, dass einige einheimische jüdische Musiker Spanien als neue Heimat ansehen, um das Land zu ersetzen, das sich immer mehr wie ein bloßes Gastland anfühlt, während zugewanderte jüdische Musiker Istanbul als Zufluchtsstätte ansehen, um den Schrecken des russisch-ukrainischen Krieges zu entkommen.

Für die türkischstämmigen Sephardim und die Diaspora in Los Angeles ist dieser Ersatz eine Wiederherstellung – eine Rückkehr zu Sefarad -, die sich in den gegensätzlichen Musikstilen der Istanbuler und der Los Angeleser Juden widerspiegelt und die Zweideutigkeit ihrer Identität als westliche oder östliche, traditionelle oder moderne Menschen verdeutlicht. Darüber hinaus bietet der Zugang zu einem spanischen Pass den türkischen Juden die Möglichkeit, einer Wirtschaftskrise zu entkommen, die sich mit nahezu exponentieller Geschwindigkeit verschärft. Diese Dissertation befasst sich mit den Auswirkungen des Musizierens von Angehörigen der türkischen Minderheit in einer Zeit, in der die nationale Zugehörigkeit nicht von der Staatsbürgerschaft im juristischen Sinne, sondern der persönlichen Perspektive abhängt, und untersucht die starke Anziehungskraft der Nostalgie, die sich auf Musik stützt, um die Grenzen von Zeit, Raum und kollektivem Gedächtnis für Juden in der Türkei und den Vereinigten Staaten zu überwinden.

Audrey Wozniak, M.A. (Harvard University)

Eine Disziplin für die Nation: Chöre der türkischen klassischen Musik in Geschichte und Praxis

Mein Forschungsprojekt beschäftigt sich mit einem außergewöhnlichen, aber oft übersehenen Phänomen der türkischen klassischen Musik, das Hand in Hand mit der Gründung der Republik Türkei durch Mustafa Kemal Atatürk im Jahre 1923 ging: Die Entstehung von zahlreichen Chören neuen Typs in der gesamten Republik, teils im Staatsdienst teils in Amateurhand, was auch einen fundamentalen Wandel der musikalischen Gattungen und der Aufführungspraxis nach sich zog. Zentrale These in Wozniaks Forschungsprojekt ist, dass scheinbar außermusikalische soziale und politische Geschehnisse während des Niedergangs des Osmanischen Reichs und des Entstehens der Republik Türkei in den neu aufkommenden Chören der türkischen klassischen Musik ihren Niederschlag fanden. Dadurch können diese als wertvolle soziokulturelle Microkosmen gelten, in denen Ängste und Auseinandersetzungen über (persönliche und nationale) Identität in Proben- und Aufführungspraxis ausgelebt werden. Mit ethnographischer und archivbasierter Methode begibt sich das Forschungsvorhaben sowohl auf die Spuren des historischen Phänomens des Chors als Ensemblekonstellation in der türkischen klassischen Musik während des letzten Jahrhunderts als auch seiner mannigfachen aktuellen Verkörperungen in städtischen Kontexten der Türkei sowie der Diaspora. Mein Projekt ist das erste, das Chöre der türkischen klassischen Musik als Schauplätze in den Blick nimmt, in denen Auseinandersetzungen um »Türkentum« und die Besorgnis über politische, kulturelle und soziale Werte nach wie vor ausagiert werden. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, dass die Dokumentation zur kulturellen und politischen Bedeutung von Chören der türkischen klassischen Musik einen nachhaltigen nationalen und internationalen Einfluss erlangt, indem sie aufzeigt, wie eine besondere Verkörperung des türkischen Kulturerbes Bedeutung für die Staatsbürger:innen der Türkei und Türk:innen auf der ganzen Welt gewinnen konnte.

Dr. Matthew Ghazarian (Columbia University)

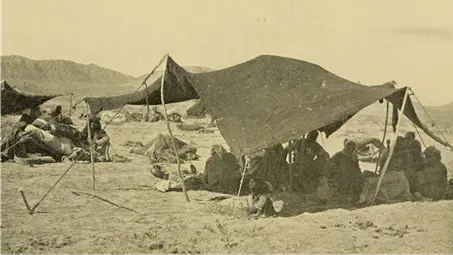

Hungersnot und ethnische Divisonen im spät- Osmanischen Osten

Mein Forschungsprojekt beschäftigt sich mit einem außergewöhnlichen, aber oft übersehenen Phänomen der türkischen klassischen Musik, das Hand in Hand mit der Gründung der Republik Türkei durch Mustafa Kemal Atatürk im Jahre 1923 ging: Die Entstehung von zahlreichen Chören neuen Typs in der gesamten Republik, teils im Staatsdienst teils in Amateurhand, was auch einen fundamentalen Wandel der musikalischen Gattungen und der Aufführungspraxis nach sich zog. Zentrale These in Wozniaks Forschungsprojekt ist, dass scheinbar außermusikalische soziale und politische Geschehnisse während des Niedergangs des Osmanischen Reichs und des Entstehens der Republik Türkei in den neu aufkommenden Chören der türkischen klassischen Musik ihren Niederschlag fanden. Dadurch können diese als wertvolle soziokulturelle Microkosmen gelten, in denen Ängste und Auseinandersetzungen über (persönliche und nationale) Identität in Proben- und Aufführungspraxis ausgelebt werden. Mit ethnographischer und archivbasierter Methode begibt sich das Forschungsvorhaben sowohl auf die Spuren des historischen Phänomens des Chors als Ensemblekonstellation in der türkischen klassischen Musik während des letzten Jahrhunderts als auch seiner mannigfachen aktuellen Verkörperungen in städtischen Kontexten der Türkei sowie der Diaspora. Mein Projekt ist das erste, das Chöre der türkischen klassischen Musik als Schauplätze in den Blick nimmt, in denen Auseinandersetzungen um »Türkentum« und die Besorgnis über politische, kulturelle und soziale Werte nach wie vor ausagiert werden. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, dass die Dokumentation zur kulturellen und politischen Bedeutung von Chören der türkischen klassischen Musik einen nachhaltigen nationalen und internationalen Einfluss erlangt, indem sie aufzeigt, wie eine besondere Verkörperung des türkischen Kulturerbes Bedeutung für die Staatsbürger:innen der Türkei und Türk:innen auf der ganzen Welt gewinnen konnte.

Promotionsstipendiatinnen

Su Hyeon Cho (Oxford University)

„Heilige und Staaten in einer Plastikschale: Ritual und Liminalität in der Provinz Hatay (Südosttürkei) nach dem Erdbeben“

Meine Doktorarbeit ist eine anthropologische Untersuchung der Frage, was Rituale in Krisenzeiten bedeuten. Im Zentrum meiner Studie steht ein „heiliger Brei“ namens harisa. Indem ich dessen Zubereitung und Verteilung in der Provinz Hatay (Südostürkei) untersuche, erforsche ich, wie eine Reihe alter und neuer Brüche sich zu symbolischen Performanzen verdichten – vor allem im Kontext des Erdbebens, das die Provinz Hatay im Februar 2023 schwer erschütterte. Das reiche rituelle Leben der Provinz Hatay ist bisher häufig als Teil des multi-ethnischen und multi-religiösen Gewebes der Region gefeiert worden. Dabei ist jedoch ein wichtiges Element dieser Riten bisher wenig beachtet worden: das Konzept der „Liminalität“. Ich richte mein Augenmerk auf diesen fehlenden Aspekt in der Erforschung des rituellen Lebens in Hatay, um zu verstehen, warum bis in die Gegenwart an diesen Ritualen festgehalten wird.

Das Kochen von harisa ist seit jeher assoziiert worden mit dem Überschreiten von Schwellen – insbesondere von Schwellen zwischen Leben und Tod, sowohl buchstäblich als auch symbolisch. Der harisa-Brei besteht aus Weizen und zerstoßenem Fleisch. Dies ist die traditionelle Nahrung, die am Aschura-Tag, dem Trauertag, an dem des Todes von Imam Hussein in der Schlacht von Kerbela gedacht wird, gegessen wird. Es ist aber auch die Speise, die zum Anlass der Himmelfahrt Mariens (Surp Asdvadzadzin) oder auch am vierzigsten Tag nach dem Tod eines Angehörigen verteilt und gegessen wird. Es gibt auch zahlreiche andere Anlässe, zu denen harisa gegessen wird, und bei allen handelt es sich um Momente des Übergangs zwischen Leben und Tod. Folglich verkörpert diese zeremonielle Speise die Themen der Wiedergeburt, der Auferstehung und des Weiterlebens (eines Individuums oder der Gemeinschaft).

Es ist deshalb nicht überraschend, dass die Harisa-Speise nach dem katastrophalen Erdbeben im Februar 2023 von vielen Menschen in Hatay als Quelle körperlicher und spiritueller Nahrung an Bedeutung gewann. Während meines Forschungsaufenthalts am Orient-Institut Istanbul, werde ich weiter erforschen, wie das Kochen von harisa und andere Rituale das weite Spektrum an Brüchen, Instabilitäten und Liminalitäten in der Region.

Burcu Yaşin (Concordia University, Montreal)

Lauter, leiser: Akustische Gentrifizierung und die Musik der Roma in der Türkei

Gegenstand dieses Projektes ist die Analyse klanglicher Auswirkungen von Gentrifizierung. Gentrifizierung ist ein globales Problem gegenwärtiger Urbanität. Unabhängig von Ort und Kultur trifft sie überwiegend verwundbare Gemeinschaften. Vertreibungen beeinflussen ihre Lebensgrundlagen, sozialen Netzwerke und ökonomische Situation und führen zu weiterer Marginalisierung im Alltag. In der Forschung werden die Auswirkungen von Gentrifizierung auf lokale Kulturen und künstlerische Praktiken erst in jüngster Zeit thematisiert, wobei ihr Verschwinden und die darauffolgende Erneuerung das größte Interesse finden. Gentrifizierung kann aber auch zu einer Homogenisierung sowohl der lokalen Kultur als auch des Raums führen, ohne kulturelle Praktiken zwangsläufig zu zerstören. Tatsächlich ist der Raum vor allem für Musikkulturen wichtig, die auf informellem Lernen, gemeinschaftsorientierter Aufführung, nicht-schriftlicher Überlieferung und Improvisation beruhen. Massive räumliche Transformationen im städtischen Raum durch Gentrifizierung bewirken dabei radikale Veränderungen in Musikkulturen, die eingehend untersucht werden sollen. Mein Projekt zielt auf die Frage, wie staatlich betriebene städtische Politik marginalisierte Musikkulturen beeinflusst und homogenisiert. Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt dabei auf türkischen Roma. Das Projekt behandelt drei, in der vorhandenen Literatur bislang übersehene Themen: (a) die Verbindung von städtischer Politik und marginalisierten Musikkulturen, (b) die Auswirkungen der Gentrifizierung auf Musikaufführungen und Wissensübertragung und (c) die Homogenisierung von Musikstilen und -praktiken aufgrund räumlicher Veränderung. Für die Analyse dieser Themen sollen die Konzepte von acoustemology (klanglicheem Wissen, verbunden mit dem Alltag), Atmosphären und klangliche Gentrifizierung verwendet werden, sowie die Kombination verschiedener Methoden der Archivrecherche, oral history und Ethnographie der Sinne.